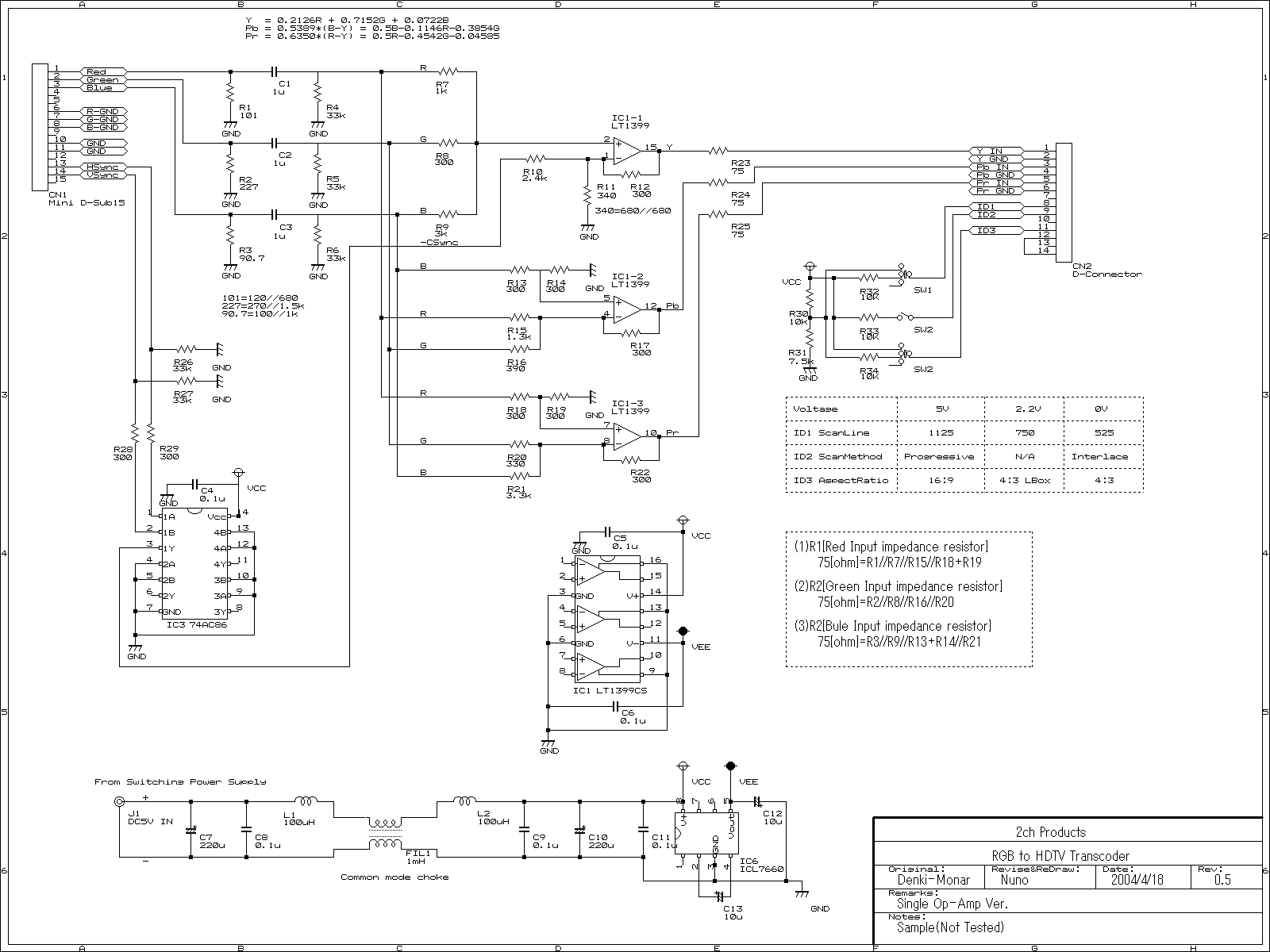

オリジナル回路図 (PDFファイル)

まずこのPDFファイルがオリジナルの回路です。

高速オペアンプを2つ使用してRGB信号から色差信号への変換を行います。

今回、私が作ったのはこのバージョンです。

ただし結線方法や電源部分については私のテキトーな設計で済ましています。

便利さを考えるとD端子の方が便利ですが、画質面で優位性はないので、

通常のピンジャック(RCAのレセプタクル)によるコンポーネント接続もモマンタイです。

その場合、D端子もD端子に繋ぐスイッチも不要となります。

回路そのものについてですが、発熱はほとんどありませんので、

割とアバウトにケースの選択が出来ます。

またオペアンプは一つ省略した方が、難易度が かな〜り下がるので、

参考としてオペアンプ1個バージョンの回路を書き直してみました。

人柱になれる人はこちらで作っみても良いでしょう。

この回路の補足(インピーダンス抵抗)についてはこちら (PNG画像)

なお実体配線図は作っていませんので、各自で配線を考えてください。

おおまかな参考として画像を掲載します。

■表

左側のはVGAコネクタからです。

赤緑青はそれぞれR,G,Bで、白はHSync、紫はVSync、

灰色がRGBの個別GND、黒はGNDです。

右側は上の赤黒の線はACアダプタからの電力です。

中央の5本はD端子の制御用で茶、紫、橙が5V、黄、白が2.2VでD端子に行きます。

残りの7本はD端子の映像用で黒はD端子のシールド、灰色はY,Pb,Prの各GND、

緑青赤がY,Pb,Prになります。

初段オペアンプには上からR,G,Bで入力され、初段の出力は次段の入力にジャンパ線などを介して

接続され、次段の出力は上からY,Pb,Prの順で出力されています。

この回路の補足(インピーダンス抵抗)についてはこちら (PNG画像)

なお実体配線図は作っていませんので、各自で配線を考えてください。

おおまかな参考として画像を掲載します。

■表

左側のはVGAコネクタからです。

赤緑青はそれぞれR,G,Bで、白はHSync、紫はVSync、

灰色がRGBの個別GND、黒はGNDです。

右側は上の赤黒の線はACアダプタからの電力です。

中央の5本はD端子の制御用で茶、紫、橙が5V、黄、白が2.2VでD端子に行きます。

残りの7本はD端子の映像用で黒はD端子のシールド、灰色はY,Pb,Prの各GND、

緑青赤がY,Pb,Prになります。

初段オペアンプには上からR,G,Bで入力され、初段の出力は次段の入力にジャンパ線などを介して

接続され、次段の出力は上からY,Pb,Prの順で出力されています。

■表2

次段オペアンプの変換基板の裏側。ピンボケで申し訳ない。

■表2

次段オペアンプの変換基板の裏側。ピンボケで申し訳ない。

■裏

裏側でも一箇所ほどジャンプしています。汚くて申し訳ない。

■裏

裏側でも一箇所ほどジャンプしています。汚くて申し訳ない。

■補足

この部分の抵抗はジャンパ代わりに余った抵抗を使ったものなので本来は不要です。

■補足

この部分の抵抗はジャンパ代わりに余った抵抗を使ったものなので本来は不要です。

ただし私の製作例ではパスコン付け忘れなどのミスでパターンがウニョったため、

本当の意味で大まかな参考にしかなりません(正直、作り直したいぐらい)。

つきましては綺麗な実体配線図を作ってくれた人はアプ板までお願いしまつ。

ではザッと回路の説明をします。

実体配線を描けるレベルの人には釈迦に説法ですが、予備軍の方々のレベルアップも狙いとしてます。

なお、ここで説明されていない事項については後述のメモに説明されている場合もあります。

・R1,R2,R3

インピーダンス抵抗です。

75Ωというのはビデオ系の信号で一般的に使用されている抵抗値のことです。

送り75Ω 受け75Ω接地。

つまり75Ω抵抗2つで分圧していることになります。

従って入力時には電圧は半分になって利用されることになります。

送り出すときに電圧2倍にする理由はお判りいただけたでしょうか。

・C1,C2,C3

カップリングコンデンサです。

入力信号の直流成分を取り除きます。

RGB信号は常に振幅(同期信号除く)しているため、本来は直流成分が存在しないはずですが、

信号に変な直流分が混じるとあからさまに色がおかしくなります。

そのため直流分を取り除く必要があります。

オリジナルでは1uFとなってますが、なぜその数値なのかは知りません。

私は1uFを入手していなかったため、0.1uFのクロレッツみたいなコンデンサ(マイラ)を使いました。

この0.1uFは定番のような数値なので、気にせず使いました。

ただしOSコンなどは使用しないようにしましょう。

・R4,R5,R6

オペアンプのバイアス抵抗です。

オペアンプの入力には必ず直流電圧を与えるものが接続されていなければなりません。

とは言え全くの受け売りのため何故33Kなのか知りません。

多分、値が小さいとインピーダンス変動が大きくなるからなのでしょう。

・LT1399CS

この製作のキモである、リニアテクノロジー社の高速広帯域電流帰還オペアンプです。

オペアンプとは増幅、合成などを行うデバイスです。

普通のDIPの半分のピッチ1.27mmの小さいICのため変換基板が必要となります。

このアンプの存在がトラスコ道の間口を広げてくれました。

オリジナルでは初段は単なるバッファとして使用されています。

次段で接続されている各抵抗で色の合成比率、倍率などが決まります。

・ICL7660

マキシム社のボルテージコンバータです。

5Vから-5Vを生成します。また使い方によってはパルスを生成することも可能です。

LT1399CSは単電源では使用できないため、負電圧を生成する必要があるため使用します。

回路構成はデータシートの基本をそのまま流用しています。

10uFのコンデンサにはOSコンを使用しました。極性には十分注意する必要があります。

なお各社から7660型番の互換製品があるようですので、購入時はお店の人に任せてOKです。

・74AC86

汎用ロジックIC(4ゲートEx-OR)です。

AVマルチの記事でもお馴染みのデバイスです。

Ex-OR(XOR)とは手旗信号で片手だけ上げている状態が正解(Hi)となる論理(排他的論理和)のことです。

両手を上げたり、上げていなかったりすると不正解(Low)となります。

1pin,2pinにそれぞれH-Sync(水平同期信号)とV-Sync(垂直同期信号)を入力、

同期信号はパルス(スイッチをON,OFFしているだけ)の信号ですので、HとVの

どちらか片方がONの状態をHiとして出力します。

ここで出力された信号をC-Sync(複合同期信号)として取り扱いますが、

この状態では正論理(通常は負論理で使用する)のため通常は反転させてあげる必要があります。

今回の回路ではオペアンプの-端子に入力して(+) *(−)=(−)という処置をしています。

ただ1ゲートしか使っていないのでもったいないお化けが出てきそうです。

・ICの近辺にくっついてる0.1uFのコンデンサ

これはパスコンと呼ばれるもので、ICの電流消費が時々変化しているため、その補償のために

取り付けているものです。

[ICが電流食う->なんか天気が怪しくなる->パスコンに吐き出させよう]

ICでは定番のノイズ対策です。ファミコンのローノイズ改造では効果は最強だったとか。

通常、積層セラミックコンデンサがよく使われます。

色んなものがありますが体感できるほど違いが出るのかは知りません。

・電源周りの回路

スイッチング電源のノイズ対策です。

基本はコイルとコンデンサでローパスフィルタを構成しています。

また全体としてはノーマルモードノイズとコモンモードノイズの両方を考えて、どっかから構成をパクってます。

したがって細かいことは私には説明できません(´∀`)

気になる人は宮崎技研や村田製作所などを参照してください。

・D端子直前の抵抗など

D端子の機能をフルに利用するため儲けてある回路です。

省略しても問題なく動作はします(受像側任せになりますが)。

R30,R31の分圧により約2.2Vの電圧を生成しています。

・その他

74AC86のH-Sync,V-Sync入力の直前にある33KΩの抵抗は静電気対策の意味合いがあります。

またICの不要ピンを処理するのは、オペアンプに於いてはノイズの低減、

ロジックICにおいては誤動作の防止の意味合いがあります。

ただし私の製作例ではパスコン付け忘れなどのミスでパターンがウニョったため、

本当の意味で大まかな参考にしかなりません(正直、作り直したいぐらい)。

つきましては綺麗な実体配線図を作ってくれた人はアプ板までお願いしまつ。

ではザッと回路の説明をします。

実体配線を描けるレベルの人には釈迦に説法ですが、予備軍の方々のレベルアップも狙いとしてます。

なお、ここで説明されていない事項については後述のメモに説明されている場合もあります。

・R1,R2,R3

インピーダンス抵抗です。

75Ωというのはビデオ系の信号で一般的に使用されている抵抗値のことです。

送り75Ω 受け75Ω接地。

つまり75Ω抵抗2つで分圧していることになります。

従って入力時には電圧は半分になって利用されることになります。

送り出すときに電圧2倍にする理由はお判りいただけたでしょうか。

・C1,C2,C3

カップリングコンデンサです。

入力信号の直流成分を取り除きます。

RGB信号は常に振幅(同期信号除く)しているため、本来は直流成分が存在しないはずですが、

信号に変な直流分が混じるとあからさまに色がおかしくなります。

そのため直流分を取り除く必要があります。

オリジナルでは1uFとなってますが、なぜその数値なのかは知りません。

私は1uFを入手していなかったため、0.1uFのクロレッツみたいなコンデンサ(マイラ)を使いました。

この0.1uFは定番のような数値なので、気にせず使いました。

ただしOSコンなどは使用しないようにしましょう。

・R4,R5,R6

オペアンプのバイアス抵抗です。

オペアンプの入力には必ず直流電圧を与えるものが接続されていなければなりません。

とは言え全くの受け売りのため何故33Kなのか知りません。

多分、値が小さいとインピーダンス変動が大きくなるからなのでしょう。

・LT1399CS

この製作のキモである、リニアテクノロジー社の高速広帯域電流帰還オペアンプです。

オペアンプとは増幅、合成などを行うデバイスです。

普通のDIPの半分のピッチ1.27mmの小さいICのため変換基板が必要となります。

このアンプの存在がトラスコ道の間口を広げてくれました。

オリジナルでは初段は単なるバッファとして使用されています。

次段で接続されている各抵抗で色の合成比率、倍率などが決まります。

・ICL7660

マキシム社のボルテージコンバータです。

5Vから-5Vを生成します。また使い方によってはパルスを生成することも可能です。

LT1399CSは単電源では使用できないため、負電圧を生成する必要があるため使用します。

回路構成はデータシートの基本をそのまま流用しています。

10uFのコンデンサにはOSコンを使用しました。極性には十分注意する必要があります。

なお各社から7660型番の互換製品があるようですので、購入時はお店の人に任せてOKです。

・74AC86

汎用ロジックIC(4ゲートEx-OR)です。

AVマルチの記事でもお馴染みのデバイスです。

Ex-OR(XOR)とは手旗信号で片手だけ上げている状態が正解(Hi)となる論理(排他的論理和)のことです。

両手を上げたり、上げていなかったりすると不正解(Low)となります。

1pin,2pinにそれぞれH-Sync(水平同期信号)とV-Sync(垂直同期信号)を入力、

同期信号はパルス(スイッチをON,OFFしているだけ)の信号ですので、HとVの

どちらか片方がONの状態をHiとして出力します。

ここで出力された信号をC-Sync(複合同期信号)として取り扱いますが、

この状態では正論理(通常は負論理で使用する)のため通常は反転させてあげる必要があります。

今回の回路ではオペアンプの-端子に入力して(+) *(−)=(−)という処置をしています。

ただ1ゲートしか使っていないのでもったいないお化けが出てきそうです。

・ICの近辺にくっついてる0.1uFのコンデンサ

これはパスコンと呼ばれるもので、ICの電流消費が時々変化しているため、その補償のために

取り付けているものです。

[ICが電流食う->なんか天気が怪しくなる->パスコンに吐き出させよう]

ICでは定番のノイズ対策です。ファミコンのローノイズ改造では効果は最強だったとか。

通常、積層セラミックコンデンサがよく使われます。

色んなものがありますが体感できるほど違いが出るのかは知りません。

・電源周りの回路

スイッチング電源のノイズ対策です。

基本はコイルとコンデンサでローパスフィルタを構成しています。

また全体としてはノーマルモードノイズとコモンモードノイズの両方を考えて、どっかから構成をパクってます。

したがって細かいことは私には説明できません(´∀`)

気になる人は宮崎技研や村田製作所などを参照してください。

・D端子直前の抵抗など

D端子の機能をフルに利用するため儲けてある回路です。

省略しても問題なく動作はします(受像側任せになりますが)。

R30,R31の分圧により約2.2Vの電圧を生成しています。

・その他

74AC86のH-Sync,V-Sync入力の直前にある33KΩの抵抗は静電気対策の意味合いがあります。

またICの不要ピンを処理するのは、オペアンプに於いてはノイズの低減、

ロジックICにおいては誤動作の防止の意味合いがあります。

|